2024/05/02

「大学改革」にかかわる諸々の施策が深刻な問題を抱えていることについては,佐藤郁哉『大学改革の迷走』(ちくま新書)や山口裕之『「大学改革」という病』(明石書店)が,かなり根底的・多面的かつ詳細に分析・考察を展開しているから,私自身がそれらに対して付け加えるべきことは何もない.しかし,研究・教育を自治的に運営するという内実を完全に崩壊させることになりかねない上記の施策については,やはり自身の言葉で見解を提出する必要があると思われたので,パブリックコメントを提出することにした.その内容を下に再掲しておこうと思う.今回の施策も,大学を営利企業であるかのように考えて,営利企業の経営方法を吸収するという既存方針の延長線上にあると思われるが,その実,民間企業が採用するはずもない,研究・教育成果を毀損する可能性が極めて高い経営方法をあえて大学に採用させようとしている.だからこそ,今回の省令の撤回を求めるという内容である. 株主のような(実質的な)外部者の発言権を増大させることについては,特に金融危機以降,ネガティブな評価が多くなっている.こういう文脈で,経営権を事実上外部者に委ねるという選択肢は,もしも民間企業の経営に学ぶというのであれば,ましてや到底考えられないのではないかというのが私見である.さらに言えば,民間企業ですら許容しない程度まで,外部者に決定権限を与えることを,大学という組織にだけ要求するということは,どういう意味で正当化できるのだろうか?もちろんその理屈は明示されていない. それからもう一つ.「研究力向上」ということがこの施策のお題目になっている.しばしば強調されるように,自由な発想を支える研究費と,将来を見通せる雇用が重要なのは言うまでもない.それらに加えて,世間ではあまり指摘されてはいないものの,前職(=工科系の国立大)時代の見聞からよくわかったことは,力量があるシニアの研究者が徹底的に若手研究者と付き合って,とことん議論することが,若手研究者の研究力向上には本当に重要らしいということだ(注1).そうすると若手研究者は本当に伸びて,大きな研究費や企業との(意味のある)共同研究が取れるようになる傾向がある.しかし教員はみなペーパーワークや外部との打ち合わせできわめて多忙だから,そういう余裕がない場合が多い.前職の職場では,自身の時間の「持ち出し」でそれをされていた方がいらした.逆に言えば,独法化以降に顕著な「多忙化」のせいで,大学政策に関わる人達が期待する,生産的な(=企業の開発作業の「下請け」ではない)産学連携(注2)は増えない可能性も小さくない.その一因は,企業の担当者と火花を散らして丁々発止できるような力量を持った研究者が育ちにくいことにある.こういう見えにくい形でも,諸々の「大学改革」施策は,近い将来の研究基盤(=未来の研究者の力量)を削り取っている.このことを,大学政策にかかわる人々には危機感を持って理解してもらいたい. (注1)これは,URAが体制として整備されているか否かとは別次元の問題であることを強調しておきたい.この問題に限らず,組織体制を整備しさえすれば問題は解決するという思考方法が強すぎるように思われる.これは,少し前に流行った「新公共経営」(new public management: NPM)や,さらに理論的にさかのぼるならば「組織の経済学」(economics of organization)に起因する問題だと考えられる.むしろ,「組織能力」やその基盤である「組織ルーティン」(organizational routine)に着目する,進化論的な企業論(evolutionary theory of the firm)の視点こそが有益・枢要な問題系だと思われるが,ここではこれ以上議論しない. (注2)新しい研究上の知見を生み出し,なおかつ,産業上の問題を解決するような共同研究のことを,ここでは「生産的」としている.前職での見聞で身にしみて分かったのは,大学との共同研究には企業側の力量も必須だということである.この点については,企業が基礎研究をしなくてはならないのは,企業側にも「吸収能力」(absorptive capacity)が必要だからだと論じたNathan RosenbergやKeith Pavittなどの研究が著名だが,企業側の力量を高める必要については,日本での議論ではほとんど顧みられていない.これは特に,製造業基盤を支える中小企業の状況を考えると,非常に重要な論点だと思われる.

2024/03/11

現在ほど,多様性が重視されている時代はないだろう.「三人寄れば文殊の知恵」と言われるが,複雑系として社会システムを分析するスコット・ペイジは,ごく単純な数理モデルを用いて,多様な視角を持った人々が合議することによって,より優れた問題解決が可能になるということを説得的に示した.丸山眞男『日本の思想』は,「であること」と「すること」という有名な区別を提示し,身分や社会階層(=「であること」)によって社会が組織される時代から,具体的な思考や判断,行動によって社会が組織される時代に転換するのが近代であると論じたが,この区別を援用すると,ペイジが重視する多様性は,「であること」の多様性ではなく,「すること」の多様性の方である.現実にはこれら2つの多様性は区別されずに用いられることが多いし,具体的な施策としても,着手しやすい「であること」の多様性の方が対象とされるのが普通である.前者の多様性が重要であることは言うまでもないし,現実には2つの多様性を区別することは必ずしも容易ではないだろう.しかし,ペイジの示唆にしたがって「すること」の多様性に関心を集中してみると,現代の日本社会は,以下のような対照的な様相を有していることに気づく. 第1に,「すること」の多様性は,思考や判断の食い違いを前提とするから,多様性から利益を得ようとすると,協議や対話が不可欠となる.しかし,こうした協議や対話を回避した意思決定をする場面が目立つようになっている.その典型例は政策にかかわる意思決定である.例えば,原発再稼働方針や,安保政策の大転換がニュースになったのは,2022年末のことであった.これらの政策に対する有力な批判の一つは,反対意見を述べそうな利害関係者が,協議の場からほぼ排除されていたということである.これら以外でも,国会での審議を経ずに,閣議決定のみによって政策転換が決定された例はありふれたものとなっていることは,周知のとおりである.これは必ずしも日本だけの問題ではなく,多くの国で経験されている現実だと思われる.例えば欧州では,「民主主義の赤字」という言葉が通用するようになって久しい. 第2に,上のような中央政府での動きとは対照的であるが,大変興味深いのは,研究や開発,地域再興など,様々な現場レベルでは,ますます異質な主体との「共創」「協働」が強調・実践されるようになっているということである.こうした動きは,単一の組織が有する知見・能力だけでは対応できないくらい問題が複雑になっているということもあろうし,問題解決のための資源を単一の組織が拠出できなくなっているということもあるだろう.いずれにせよ,半ば自発的に,半ば強いられる形で,協働が広がっているというのが現実だと思われる.しかも,地縁に基づく共同体は解体が進んでいるため,規範・価値観を共有した者が協働関係を作るのとは異なり,新しく出会った者どうしが新たに協働関係を作らなくてはならないことが普通になっているだろう. 新たに出会った,価値観や視角,利害を異にした者が協議・対話することで,新しい協働関係を作っていく.それが難しいのは,そこに葛藤や矛盾,対立を含んでいるためであることは言うまでもない.そこには当然,異なる見解に対する「批判」という要素がはらまれざるをえない.よく知られるように,カール・ポパーは,誤りを排除するメカニズムとして批判を重視したが,「批判ではなく提案を」という言葉が示唆するように,批判は近年特に忌み嫌われる運命にあるかのようである.かく言う筆者もその例外ではないことを認めざるをえない.素早い意思決定が求められる場面は増えているので,協議・対話が望ましくても,それを早々に打ち切らざるを得ない場面も多いだろう. では,そもそも協議・対話とはおしゃべりやディベートとどう違うのだろうか?なぜ協議・対話が重要なのか?そこに含まれる葛藤や矛盾,対立をどのように乗り越えることができるのか?どのように新しい考え方が生み出されるのか?そうした問いを考えるための手がかりを,これまでの学問の中に求めることはできないだろうか?また,諸々の現場での実践からは,どのような教訓・知恵を得ることが可能だろうか?多くの人が直面し,なおかつ,多くの社会問題を解くための鍵の一つだと考えられる,協議・対話にまつわる問題を捉えなおすためのよすがになることを目指して,この特集を編むことにした. 『Trans/Actions』第8号 「特集:葛藤・矛盾・対立との向き合い方」巻頭言より

2024/01/20

この図は,税金や給付による所得再分配が行われる前と後の所得格差を表す「ジニ係数」が,米国・スウェーデンの両国で1960年代以降どのように推移してきたのかを示している(次のデータベースより抽出:Solt, Frederick. 2020. “Measuring Income Inequality Across Countries and Over Time: The Standardized World Income Inequality Database.” Social Science Quarterly 101(3):1183-1199. SWIID Version 9.3, June...

2023/07/29

Mazzucato, M. 2018, The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy. (Allen Lane) イノベーション研究の著作は多いし,新自由主義の問題をつく著作も数多ある.しかし,イノベーション研究の観点から新自由主義的な体制をストレートに批判的に捉えようとする著作は,William LazonickやCarlota...

2023/07/29

Carlota Perez, 2002, Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Ages. (Edward Elgar) へのコメント:...

2022/12/13

「北欧起業圏「自らを再生する街」 救うのは企業でなく人」(12月5日付『日本経済新聞』朝刊)という記事は,ノキアの携帯電話機事業の危機に見舞われた北部フィンランドの都市オウルが,大量の失業者を出しながらも,その後いかにして産業転換と回復を成し遂げたのかをうまく紹介している.そのポイントは,(1)公的資金によって既存企業・産業を救うのではなく,人材に投資したこと,および,(2)起業を促進したこととされている.そして,充実した福祉国家が人材の流動を支えていることが強調されている.特に「企業ではなく人を救うべく投資をする」という考え方は,オウルでの産業転換を理解する上で重要なポイントだと思われる.これは,既存企業を合併させて,そこに公的資金を投入した日本の場合とは明確に異なっている. 日本でも,いわゆる「新しい資本主義」政策(?)の中で,リスキリングなどの「人への投資」が強調されていることは周知の通りである.この記事が紹介するオウルの事例は,こうした現内閣の方針を後押しするような意味合いを持っているようにみえる. しかし私見では,人材投資や起業支援策は,オウルの産業転換を説明するストーリーの半分でしかない.いくら人材を作り出したとしても,彼らの「行き先」を作り出せない限り,人材投資は産業転換に結びつかないことは自明である.私見では,オウル地域で特筆されるべきなのは,デジタルヘルスケアや循環型経済(circular economy)など,転換すべき産業分野を,地域の産官学労が集まって定め,そうした産業の基盤を作るための投資を確実に行ったことである.それはいわば,地方自治体や大学が中心となって実施した地域産業政策だと言うことができる.またこの動きを促進するために,公的需要を作り出すなどの形で,市役所の他部門も貢献した.例えば2010年以降,オウル市や周辺自治体は,ヘルスケアのデジタル化を積極的に進めたが,ここでは福祉サービスの効率化とともに,産業振興も明確に意図されていた.これがヘルスケアデバイスの起業の基盤として役に立つのである. 主に(政治的・経済的)リベラル派が推奨する社会的投資戦略もそうなのだが,日本では,政策的な人材投資が経済成長に役立つという観点が強いように思われる.リベラル派も正統派も,産業・雇用創出の方向性をどうするかという問題意識が少ないという点では全く共通しているのではないか.人材投資は,産業転換や包摂的な成長(inclusive growth)にとって重要なことは言うまでもない.しかし,そうして作り出された人材の行き先として,良質な雇用と新しい産業を作り出すという観点があまりにも弱くないだろうか.そして,その方向性を打ち出す上で,個々の企業・企業家頼みに過度になってしまっていないだろうか.雇用と産業の新しい方向性を見いだす上で,地方自治体の力量と権限を高め,地方大学と協働していくことが重要ではないのだろうか. 多くの人は,北欧モデルというと人材育成・投資を思い浮かべ,その重要性に思いを馳せる.それは間違いなく重要なポイントである.しかし,雇用・産業の方向性をこうして協働的に見出していく,有り体に言えば「民主主義的」なあり方にこそもっと目が注がれるべきではないだろうか.産業・経済分野と「民主主義」「熟議」などとは,日本ではお互いに全く縁遠いように見えるが,実は案外そうとも言い切れないということであり,非常に面白い. ※オウルでの産業構造転換については,次の拙稿で詳述している. https://researchmap.jp/read0203643/published_papers/38243849

2022/06/26

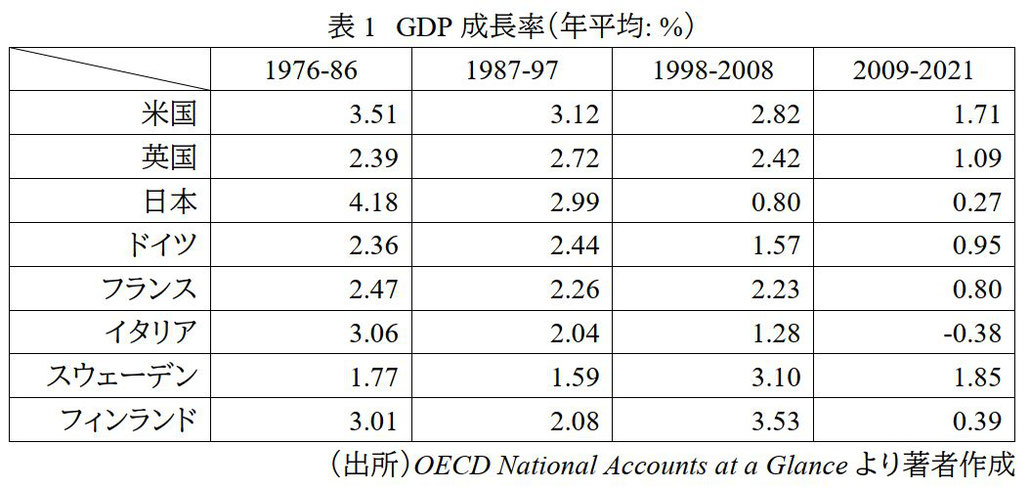

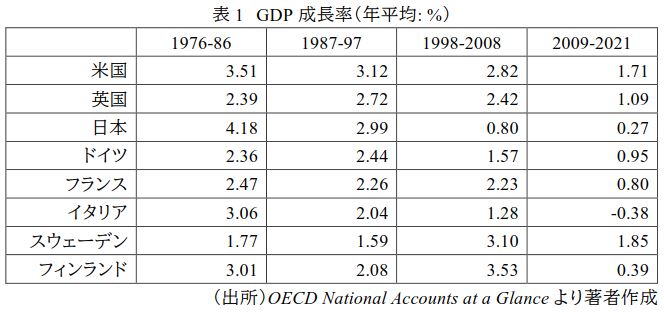

先進資本主義の多様性というのは,特にHall and Soskice (2001)を嚆矢とする比較制度論ないし比較資本主義論の主要テーマだったと思う.彼らの分析と主張は画期的だったが,それ以降,Thelen (2014)のembedded flexibilization論や,Baccaro and Pontusson (2016), Hassel and Palier...

2021/10/14

いちいち見に行くのが面倒になったので,主に自分用にこちらに貼り付けておこうと思う. これらのグラフから言えそうなことはいくつもある. ※2021/11/22追記 シンガポールを追加.また,リンク先グラフが変わってしまっていたため,元に掲示したグラフにリンクするように修正.