1年生向けのオムニバス講義で,最後の2回分を担当した.講義の中で学生に,ごく簡単なデータ分析をしてもらうための素材とするつもりで,軽い気持ちでアンケート調査を行ったのだが(有効回答数は370),彼らの回答は予想を裏切るもので,かなり考えさせられた.なお,すべての質問項目は,WVS (World Value Survey),ないし,ISSP (International Social Survey Program) から取得している.これらの調査が行われた時期はまちまちだが,自分たちの回答パターンが先進諸国の中でどのような位置にあるのかを考えてもらう意図があったためである.

結果は次のとおりだった.

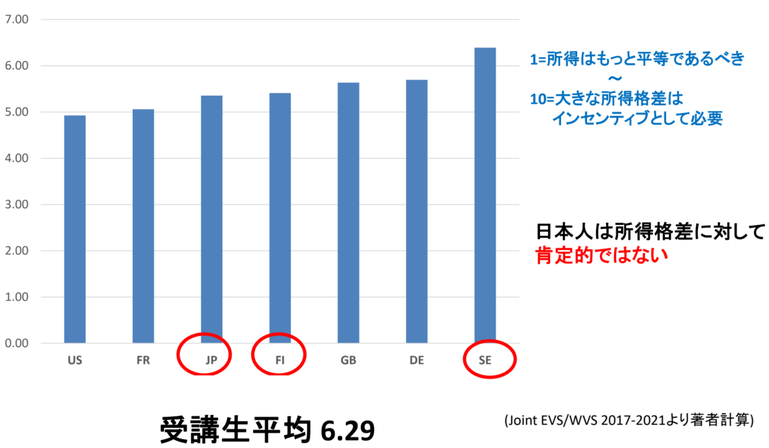

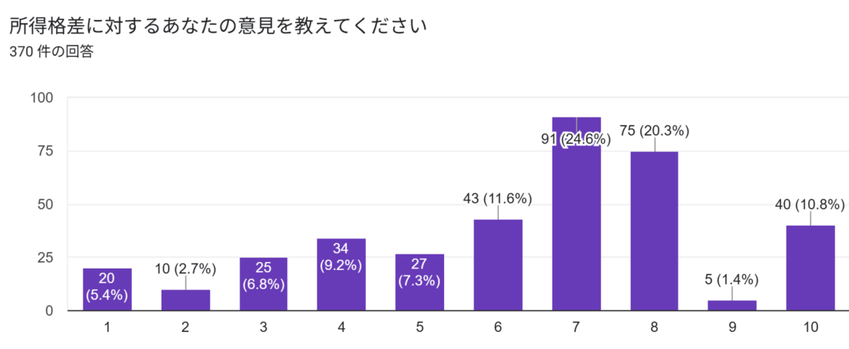

(1) スウェーデン,ドイツ,英国,フィンランドに比べて,日本の回答者は所得格差に対して肯定的ではない.しかし,受講生は相当程度,所得格差を肯定している.すなわち,受講生による回答の平均は6.29点で,日本の回答者の平均を1点ほど上回っている.また,これらの諸国のうちで最も所得格差を肯定するスウェーデンとほぼ肩を並べている.受講生による回答の分布を見ると,7点および8点のところに山があり,10点(所得格差の完全肯定)と回答する受講生も10%ほどいた.

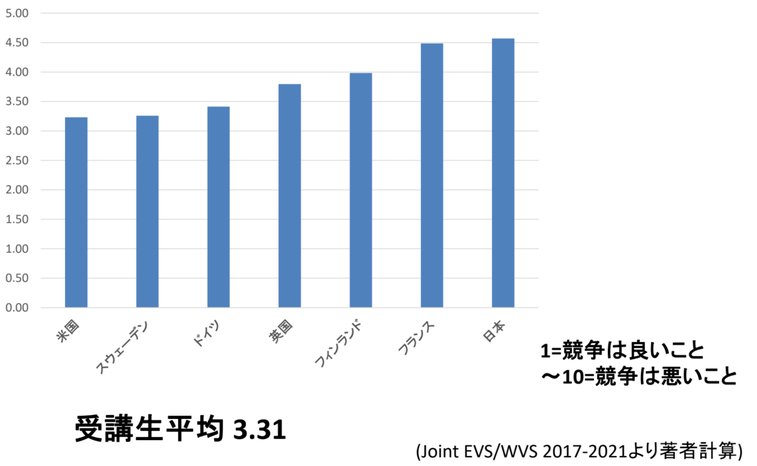

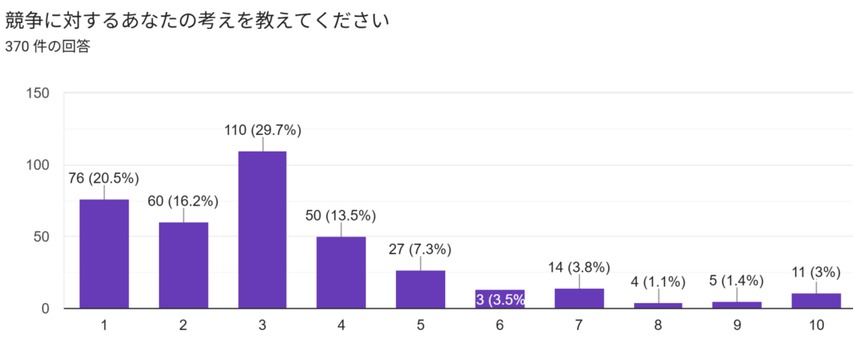

(2) 次に,競争への態度を見ておこう.グラフより明らかなように,日本の回答者は競争に対して他の諸国よりも肯定的ではない.しかし,受講生は競争に対して非常に肯定的である.回答の平均点3.31は,最も競争に対して肯定的な米国とほぼ同水準である.回答の分布を見ると,65%強の回答者が,1-3点に集中していることがわかり,とりわけ1点(競争の完全肯定)という回答も20%ほどあった.

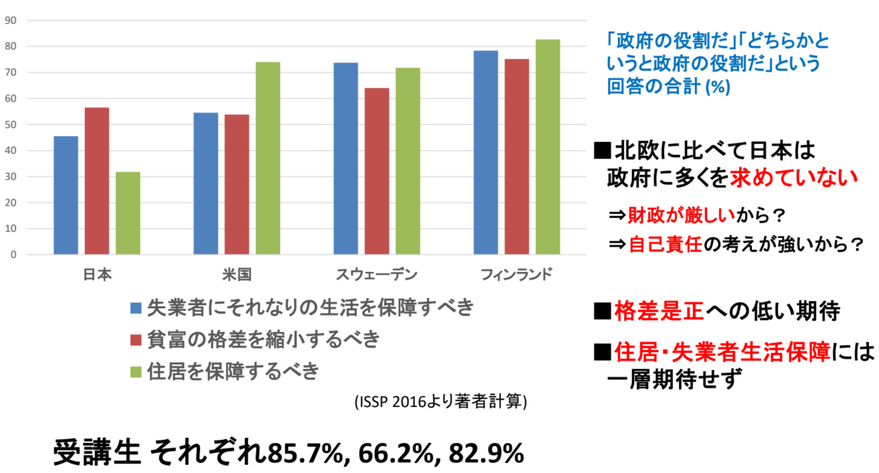

(3) 上の(1)(2)と非常に対照的なのは,政府の役割に対する認識である.「失業者にそれなりの生活を保障すべき」「貧富の格差を縮小するべき」「住居を保障するべき」という3項目に対して,「政府の役割だ」「どちらかと言うと政府の役割だ」という回答の割合を示したのが次の図である.日本は米国,スウェーデン,フィンランドに比べて,政府の役割への期待が極めて低いことがわかる.例外は唯一,「貧富の格差を縮小するべき」という項目で,米国に比べて政府への期待がやや高いことだけである.財政制約が厳しいことを人々が織り込んでいるせいか,あるいは自己責任の考え方が強いせいかは不明だが,いずれにしても政府の役割への期待は低い.しかし,受講生による政府への期待は極めて高い.「失業者にそれなりの生活を保障すべき」が85.7%,「貧富の格差を縮小するべき」で66.2%,「住居を保障するべき」で82.9%であった.「貧富の格差を縮小するべき」という項目では日本の回答者との差は小さいが(およそ10%ポイントの差),「失業者にそれなりの生活を保障すべき」ではおよそ40%ポイント,「住居を保障するべき」にいたっては実に50%ポイントも,政府の役割に期待する回答が多いのである.

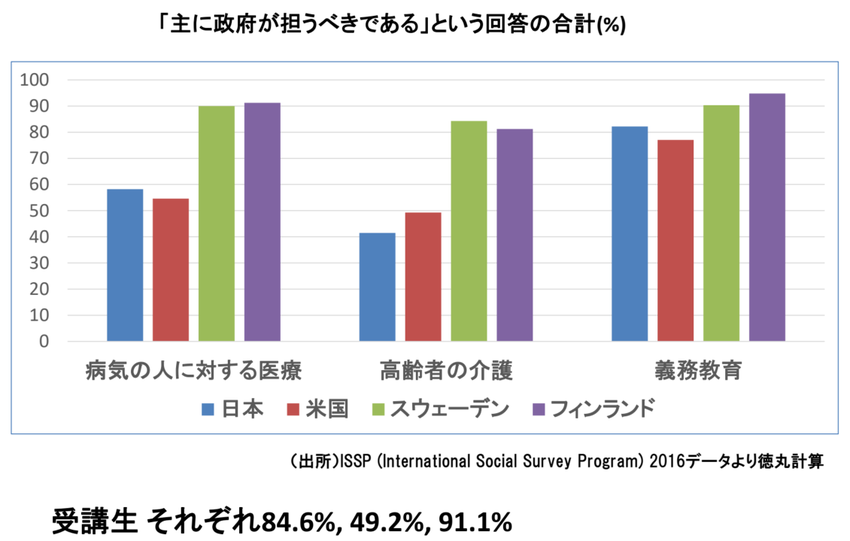

(4) この傾向は,「病気の人に対する医療」「高齢者の介護」「義務教育」を政府が主に担うべきであるとする回答者の合計を示す次の図にも現れている.義務教育の場合を除いて,政府が主に担うべきとする回答は,少なくともスウェーデンとフィンランドに比べて顕著に少ない.両国がいわゆる普遍主義的universalな福祉国家であることを考えれば,この相違は不思議ではない.しかし受講生の回答は,「病気の人に対する医療」で84.6%,「高齢者の介護」で49.2%,「義務教育」で91.1%と,日本人の回答者を際立って上回るものだった.

過度の単純化との批判を恐れずに言うならば,(1)(2)は「イデオロギーにおける強度の<資本主義>」,他方で(3)(4)は「要求における強度の<社会主義>」と表現するのが適当であり,一見すると,学生たちは極めて分裂的な経済意識を持っているとも思われるのである.この点については先行研究を十分に渉猟して検討する必要があるが,「分裂的」ではない結果を示す先行研究は存在する.例えば大竹・竹中(2007)の分析によると,日本の20歳代の回答者は,格差拡大を問題視する割合が最低(65.4%)であるのみならず,再分配強化を支持する割合も30歳代,40歳代の回答者とほぼ同程度に低い(47.2%).そう考えると,この分裂性は,調査対象の違いに起因するものなのか,あるいは,調査時期の違い=世代の違いゆえのものなのか,という疑問も生じるのである.

この疑問に対して回答を与えるだけの知見は,残念ながら今の私にはない.しかしよく考えてみると,この両者はそこまで矛盾するわけではないのかもしれない.日本企業は長期雇用を放棄した訳ではまったくないが,かつてほどの昇給があるわけではないし,経済の先行きはもちろん,個々の企業・産業の先行きが確実に保証されていると考えている若者は少ないだろう.かつてなら社内での競争があったが,現在ではそれに加えて,見えない同世代一般との(転職可能性をめぐる)競争もある.かつてよりも一層不確実で競争的な社会に出ていく学生たちが,所得格差を否定し,競争を否定するというのは,いわば社会に出る前から自らに「負け組」の烙印を押すことを意味するのではないだろうか.また,「ろくでもない」と自らが考える社会に飛び込んでいくのだとは誰しも考えたくはないだろう.だから,「格差」「競争」という現状を肯定するような心理が働くと考えられもするのである.またもちろん,格差や競争を否定することは経済停滞を生み出してしまうという通念が影響しているであろうことには多言を要しないだろう.

同時にもちろん,「格差」「競争」が著しい社会の中で,自らが「負け組」となることを想像しない者はごく僅かであろう.しかし日本は,共助を担うコミュニティのほころびも相当程度に進んでしまった社会である.だからこそ,セーフティネットとして政府に対する期待も高くなるのはごく自然な反応であろう.またこれはまったくの印象論に過ぎないのだが,「頑張る」ということについての若年層の意識が変わってきているとも思われる.例えば,「頑張りすぎないように頑張ります」とか,「自分らしく頑張ります」という学生らの発言はそうした変化を知らせているように思える.この変化の一因は,報われない努力に対する懐疑心が強くなっていることだと推測される.こうした意識の変化が事実であるならば,必死に頑張らなくては自らの生活を支えられない状況は不当だと考えるようになるだろうし,いきおい,政府への期待も高くなるだろう.

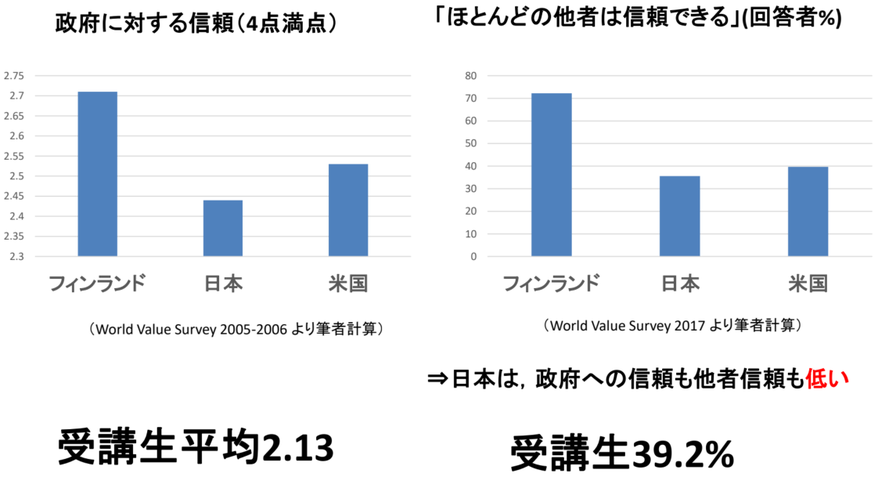

他方,政府に対する彼らの信頼度は極めて低い.次の図がそれを示している.そもそも日本の回答者は,フィンランドや米国に比べて,政府に対する信頼度が低い.しかしそれに輪をかけて,受講生たちは政府に対してより一層信頼していない.信頼度が低い政府に対する高い期待という,虚しい結果に終わるかもしれぬこの期待は何を意味するのだろうか.このギャップの大きさは,そこまで受講生の現実認識は切迫したものだということを意味しているのかもしれない.

もう一つ気付かされることは,こうした分裂的に見える若年層の経済意識をきちんと反映した政治勢力はほぼ存在しないと思われるということである.イデオロギーとしての「資本主義」と,要求としての「社会主義」を両立させた政治構想は果たして可能なのだろうか.私見ではかなりの難題である.諸々の政治勢力が,幻想を振りまくことによってではなく,まともな政治構想を持って若年層を惹きつけることの困難.その一つの理由はここにあるように思われる.